经常会有同学来问我,我的数据库占用空间太大,我把一个最大的表删掉了一半的数据,怎么表文件的大小还是没变?

那么今天,我就和你聊聊数据库表的空间回收,看看如何解决这个问题。

这里,我们还是针对MySQL中应用最广泛的InnoDB引擎展开讨论。一个InnoDB表包含两部分,即:表结构定义和数据。在MySQL 8.0版本以前,表结构是存在以.frm为后缀的文件里。而MySQL 8.0版本,则已经允许把表结构定义放在系统数据表中了。因为表结构定义占用的空间很小,所以我们今天主要讨论的是表数据。

接下来,我会先和你说明为什么简单地删除表数据达不到表空间回收的效果,然后再和你介绍正确回收空间的方法。

参数innodb_file_per_table

表数据既可以存在共享表空间里,也可以是单独的文件。这个行为是由参数innodb_file_per_table控制的:

-

这个参数设置为OFF表示的是,表的数据放在系统共享表空间,也就是跟数据字典放在一起;

-

这个参数设置为ON表示的是,每个InnoDB表数据存储在一个以 .ibd为后缀的文件中。

从MySQL 5.6.6版本开始,它的默认值就是ON了。

我建议你不论使用MySQL的哪个版本,都将这个值设置为ON。因为,一个表单独存储为一个文件更容易管理,而且在你不需要这个表的时候,通过drop table命令,系统就会直接删除这个文件。而如果是放在共享表空间中,即使表删掉了,空间也是不会回收的。

所以,将innodb_file_per_table设置为ON,是推荐做法,我们接下来的讨论都是基于这个设置展开的。

我们在删除整个表的时候,可以使用drop table命令回收表空间。但是,我们遇到的更多的删除数据的场景是删除某些行,这时就遇到了我们文章开头的问题:表中的数据被删除了,但是表空间却没有被回收。

我们要彻底搞明白这个问题的话,就要从数据删除流程说起了。

数据删除流程

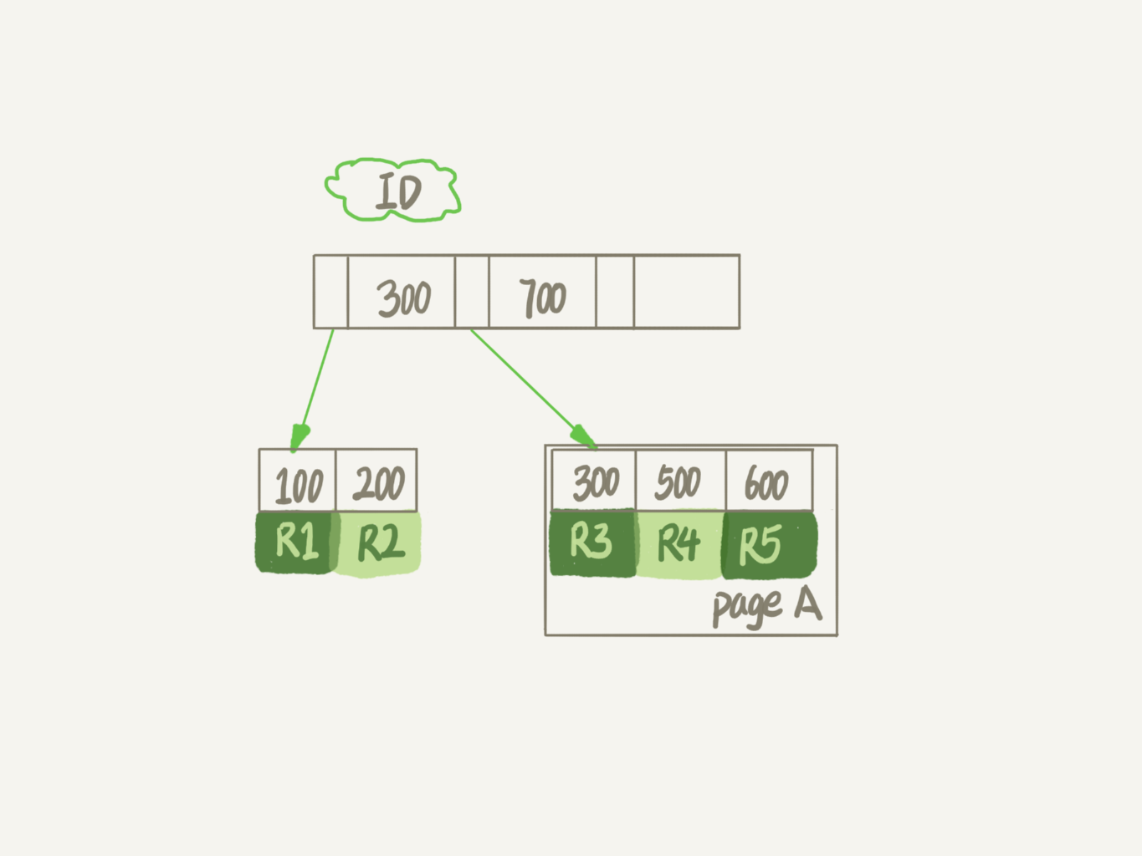

我们先再来看一下InnoDB中一个索引的示意图。在前面第4和第5篇文章中,我和你介绍索引时曾经提到过,InnoDB里的数据都是用B+树的结构组织的。

假设,我们要删掉R4这个记录,InnoDB引擎只会把R4这个记录标记为删除。如果之后要再插入一个ID在300和600之间的记录时,可能会复用这个位置。但是,磁盘文件的大小并不会缩小。

现在,你已经知道了InnoDB的数据是按页存储的,那么如果我们删掉了一个数据页上的所有记录,会怎么样?

答案是,整个数据页就可以被复用了。

但是,数据页的复用跟记录的复用是不同的。

记录的复用,只限于符合范围条件的数据。比如上面的这个例子,R4这条记录被删除后,如果插入一个ID是400的行,可以直接复用这个空间。但如果插入的是一个ID是800的行,就不能复用这个位置了。

而当整个页从B+树里面摘掉以后,可以复用到任何位置。以图1为例,如果将数据页page A上的所有记录删除以后,page A会被标记为可复用。这时候如果要插入一条ID=50的记录需要使用新页的时候,page A是可以被复用的。

如果相邻的两个数据页利用率都很小,系统就会把这两个页上的数据合到其中一个页上,另外一个数据页就被标记为可复用。

进一步地,如果我们用delete命令把整个表的数据删除呢?结果就是,所有的数据页都会被标记为可复用。但是磁盘上,文件不会变小。

你现在知道了,delete命令其实只是把记录的位置,或者数据页标记为了“可复用”,但磁盘文件的大小是不会变的。也就是说,通过delete命令是不能回收表空间的。这些可以复用,而没有被使用的空间,看起来就像是“空洞”。

实际上,不止是删除数据会造成空洞,插入数据也会。

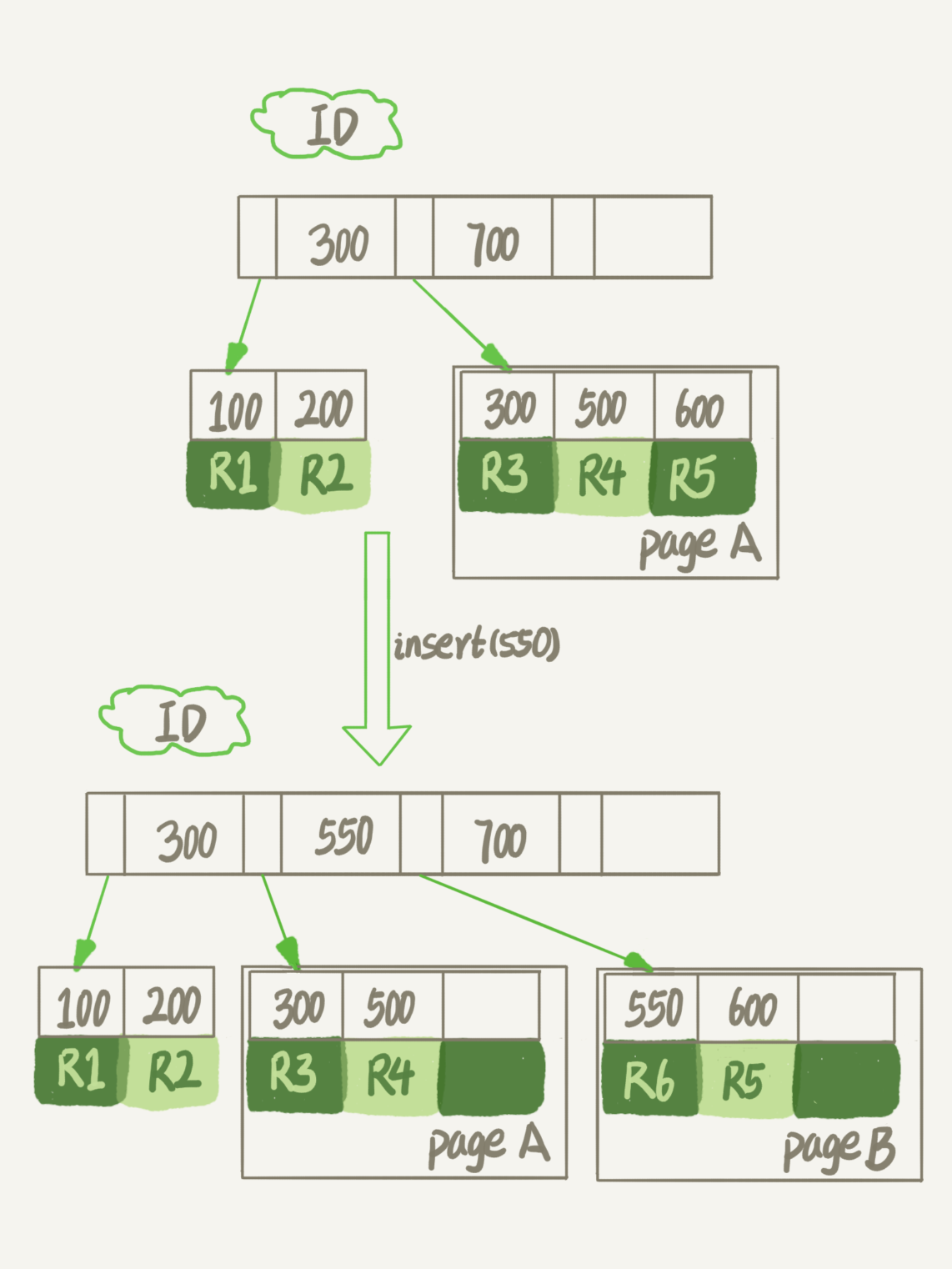

如果数据是按照索引递增顺序插入的,那么索引是紧凑的。但如果数据是随机插入的,就可能造成索引的数据页分裂。

假设图1中page A已经满了,这时我要再插入一行数据,会怎样呢?

可以看到,由于page A满了,再插入一个ID是550的数据时,就不得不再申请一个新的页面page B来保存数据了。页分裂完成后,page A的末尾就留下了空洞(注意:实际上,可能不止1个记录的位置是空洞)。

另外,更新索引上的值,可以理解为删除一个旧的值,再插入一个新值。不难理解,这也是会造成空洞的。

也就是说,经过大量增删改的表,都是可能是存在空洞的。所以,如果能够把这些空洞去掉,就能达到收缩表空间的目的。

而重建表,就可以达到这样的目的。

重建表

试想一下,如果你现在有一个表A,需要做空间收缩,为了把表中存在的空洞去掉,你可以怎么做呢?

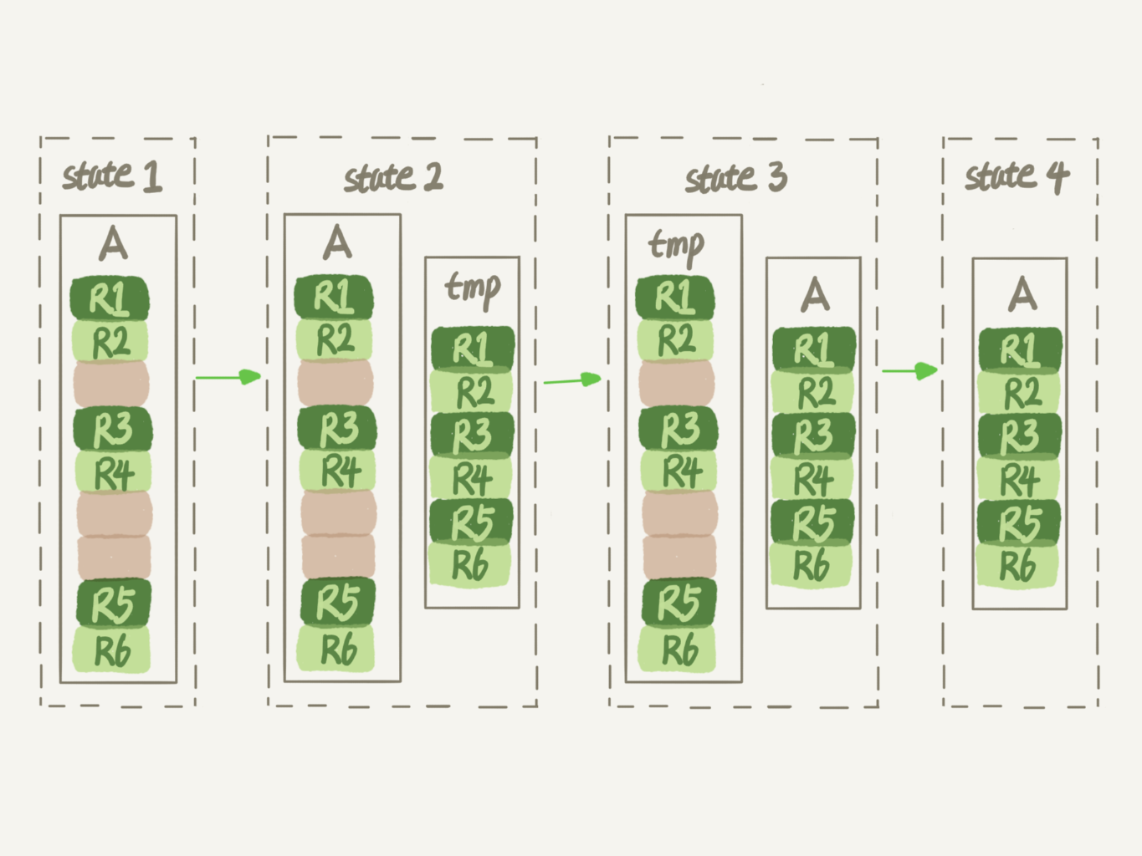

你可以新建一个与表A结构相同的表B,然后按照主键ID递增的顺序,把数据一行一行地从表A里读出来再插入到表B中。

由于表B是新建的表,所以表A主键索引上的空洞,在表B中就都不存在了。显然地,表B的主键索引更紧凑,数据页的利用率也更高。如果我们把表B作为临时表,数据从表A导入表B的操作完成后,用表B替换A,从效果上看,就起到了收缩表A空间的作用。

这里,你可以使用alter table A engine=InnoDB命令来重建表。在MySQL 5.5版本之前,这个命令的执行流程跟我们前面描述的差不多,区别只是这个临时表B不需要你自己创建,MySQL会自动完成转存数据、交换表名、删除旧表的操作。

显然,花时间最多的步骤是往临时表插入数据的过程,如果在这个过程中,有新的数据要写入到表A的话,就会造成数据丢失。因此,在整个DDL过程中,表A中不能有更新。也就是说,这个DDL不是Online的。

而在MySQL 5.6版本开始引入的Online DDL,对这个操作流程做了优化。

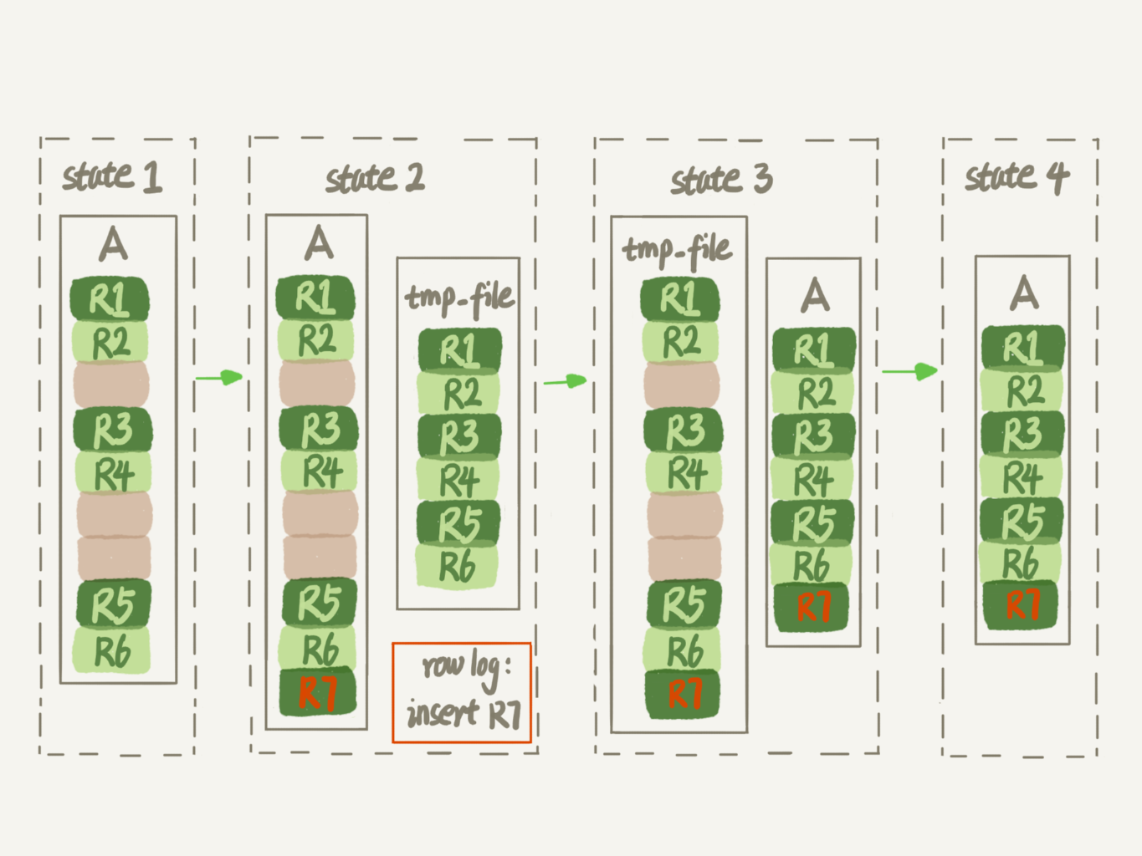

我给你简单描述一下引入了Online DDL之后,重建表的流程:

-

建立一个临时文件,扫描表A主键的所有数据页;

-

用数据页中表A的记录生成B+树,存储到临时文件中;

-

生成临时文件的过程中,将所有对A的操作记录在一个日志文件(row log)中,对应的是图中state2的状态;

-

临时文件生成后,将日志文件中的操作应用到临时文件,得到一个逻辑数据上与表A相同的数据文件,对应的就是图中state3的状态;

-

用临时文件替换表A的数据文件。

可以看到,与图3过程的不同之处在于,由于日志文件记录和重放操作这个功能的存在,这个方案在重建表的过程中,允许对表A做增删改操作。这也就是Online DDL名字的来源。

我记得有同学在第6篇讲表锁的文章《全局锁和表锁 :给表加个字段怎么索这么多阻碍?》的评论区留言说,DDL之前是要拿MDL写锁的,这样还能叫Online DDL吗?

确实,图4的流程中,alter语句在启动的时候需要获取MDL写锁,但是这个写锁在真正拷贝数据之前就退化成读锁了。

为什么要退化呢?为了实现Online,MDL读锁不会阻塞增删改操作。

那为什么不干脆直接解锁呢?为了保护自己,禁止其他线程对这个表同时做DDL。

而对于一个大表来说,Online DDL最耗时的过程就是拷贝数据到临时表的过程,这个步骤的执行期间可以接受增删改操作。所以,相对于整个DDL过程来说,锁的时间非常短。对业务来说,就可以认为是Online的。

需要补充说明的是,上述的这些重建方法都会扫描原表数据和构建临时文件。对于很大的表来说,这个操作是很消耗IO和CPU资源的。因此,如果是线上服务,你要很小心地控制操作时间。如果想要比较安全的操作的话,我推荐你使用GitHub开源的gh-ost来做。

Online 和 inplace

说到Online,我还要再和你澄清一下它和另一个跟DDL有关的、容易混淆的概念inplace的区别。

你可能注意到了,在图3中,我们把表A中的数据导出来的存放位置叫作tmp_table。这是一个临时表,是在server层创建的。

在图4中,根据表A重建出来的数据是放在“tmp_file”里的,这个临时文件是InnoDB在内部创建出来的。整个DDL过程都在InnoDB内部完成。对于server层来说,没有把数据挪动到临时表,是一个“原地”操作,这就是“inplace”名称的来源。

所以,我现在问你,如果你有一个1TB的表,现在磁盘间是1.2TB,能不能做一个inplace的DDL呢?

答案是不能。因为,tmp_file也是要占用临时空间的。

我们重建表的这个语句alter table t engine=InnoDB,其实隐含的意思是:

alter table t engine=innodb,ALGORITHM=inplace;

跟inplace对应的就是拷贝表的方式了,用法是:

alter table t engine=innodb,ALGORITHM=copy;

当你使用ALGORITHM=copy的时候,表示的是强制拷贝表,对应的流程就是图3的操作过程。

但我这样说你可能会觉得,inplace跟Online是不是就是一个意思?

其实不是的,只是在重建表这个逻辑中刚好是这样而已。

比如,如果我要给InnoDB表的一个字段加全文索引,写法是:

alter table t add FULLTEXT(field_name);

这个过程是inplace的,但会阻塞增删改操作,是非Online的。

如果说这两个逻辑之间的关系是什么的话,可以概括为:

-

DDL过程如果是Online的,就一定是inplace的;

-

反过来未必,也就是说inplace的DDL,有可能不是Online的。截止到MySQL 8.0,添加全文索引(FULLTEXT index)和空间索引(SPATIAL index)就属于这种情况。

最后,我们再延伸一下。

在第10篇文章《MySQL为什么有时候会选错索引》的评论区中,有同学问到使用optimize table、analyze table和alter table这三种方式重建表的区别。这里,我顺便再简单和你解释一下。

- 从MySQL 5.6版本开始,alter table t engine = InnoDB(也就是recreate)默认的就是上面图4的流程了;

- analyze table t 其实不是重建表,只是对表的索引信息做重新统计,没有修改数据,这个过程中加了MDL读锁;

- optimize table t 等于recreate+analyze。

小结

今天这篇文章,我和你讨论了数据库中收缩表空间的方法。

现在你已经知道了,如果要收缩一个表,只是delete掉表里面不用的数据的话,表文件的大小是不会变的,你还要通过alter table命令重建表,才能达到表文件变小的目的。我跟你介绍了重建表的两种实现方式,Online DDL的方式是可以考虑在业务低峰期使用的,而MySQL 5.5及之前的版本,这个命令是会阻塞DML的,这个你需要特别小心。

最后,又到了我们的课后问题时间。

假设现在有人碰到了一个“想要收缩表空间,结果适得其反”的情况,看上去是这样的:

-

一个表t文件大小为1TB;

-

对这个表执行 alter table t engine=InnoDB;

-

发现执行完成后,空间不仅没变小,还稍微大了一点儿,比如变成了1.01TB。

你觉得可能是什么原因呢 ?

你可以把你觉得可能的原因写在留言区里,我会在下一篇文章的末尾把大家描述的合理的原因都列出来,以后其他同学就不用掉到这样的坑里了。感谢你的收听,也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

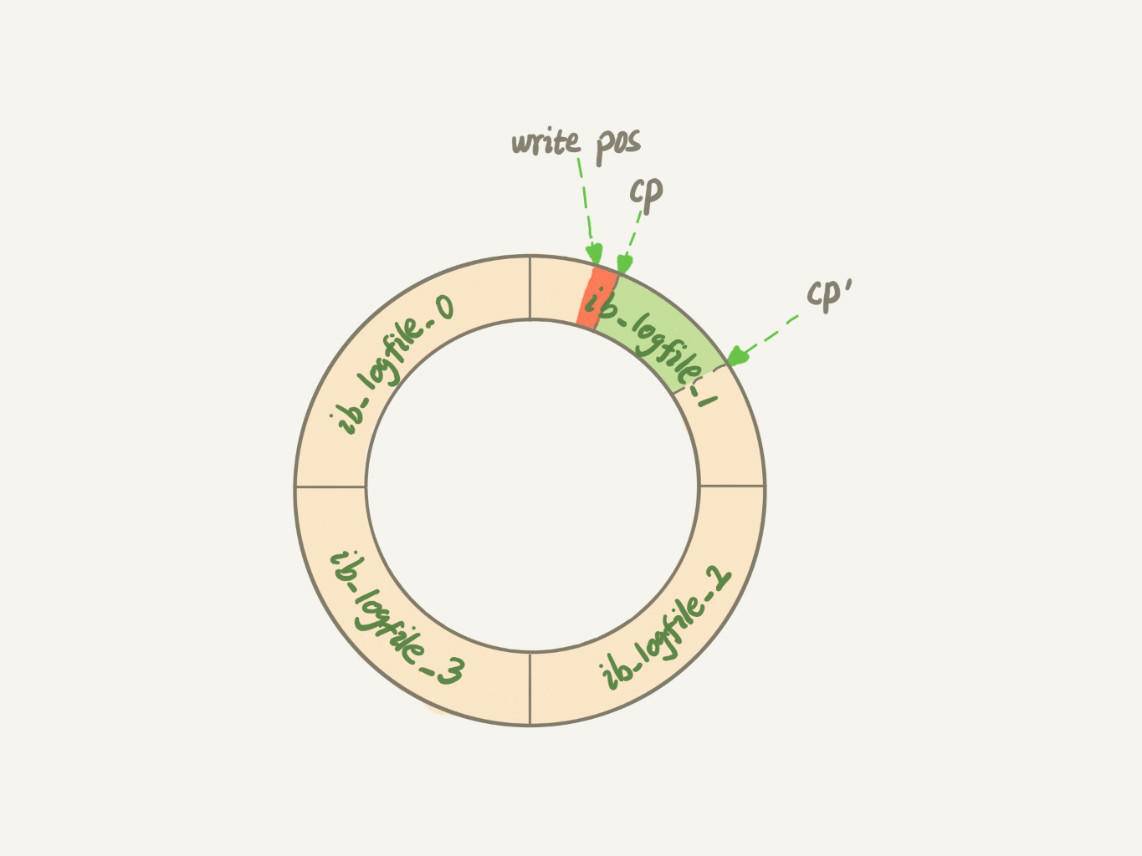

在上期文章最后,我留给你的问题是,如果一个高配的机器,redo log设置太小,会发生什么情况。

每次事务提交都要写redo log,如果设置太小,很快就会被写满,也就是下面这个图的状态,这个“环”将很快被写满,write pos一直追着CP。

这时候系统不得不停止所有更新,去推进checkpoint。

这时,你看到的现象就是磁盘压力很小,但是数据库出现间歇性的性能下跌。

评论区留言点赞板:

@某、人 给了一个形象的描述,而且提到了,在这种情况下,连change buffer的优化也失效了。因为checkpoint一直要往前推,这个操作就会触发merge操作,然后又进一步地触发刷脏页操作;

有几个同学提到了内存淘汰脏页,对应的redo log的操作,这个我们会在后面的文章中展开,大家可以先看一下 @melon 同学的描述了解一下;

@算不出流源 提到了“动态平衡”,其实只要出现了这种“平衡”,意味着本应该后台的操作,就已经影响了业务应用,属于有损失的平衡。

精选留言

1.Truncate 会释放表空间吗

2.重建表的时候如果没有数据更新,有没有可能产生页分裂和空洞

3.页分裂是发生在索引还是数据上

4.应用 row log 的过程会不会再次产生页分裂和空洞

5.不影响增删改,就是 Online;相对 Server层没有新建临时表,就是 inplace,这里怎么判断是不是相对 Server 层没有新建临时表

辛苦老师解答一下,谢谢老师

在server层创建的表也是将A表数据copy到了临时表,为什么在空间不够用时就没有问题,而inplace在InnoDB执行则会再占用一份存储?

雪花算法生成的ID是越来越大的,但不是逐渐递增,长度用的的bitint,麻烦解答下,非常感谢。

1. 是不是 5.6 之后 所有的 alter 操作(增删字段、增删索引等)都是支持 online ddl

2. 如果 alter 都是 online ddl 那么是不是如果 alter操作 获取到mdl写锁 时, 后面的 查询需要mdl读锁会暂时阻塞, 但是mdl会马上降为读锁 ,后面的操作会继续进行不会堵塞 。等再升到写锁 ,后面操作又会暂时阻塞。

3. 当 alter 降到mdl 读锁时 , 这时候可以新增数据么 , mdl表级读锁 不会影响到 insert 或者 update的行锁么

4. 如果将 alter 操作显式的放到事务里 ,事务不提交 , 另一个事务查询的时候会查询到alter 操作后的表结构 , 比如新增了一个字段。这个是什么原因 ,是否打破了 mvcc 的定义呢

本来就很紧凑,没能整出多少剩余空间。

重新收缩的过程中,页会按90%满的比例来重新整理页数据(10%留给UPDATE使用),

未整理之前页已经占用90%以上,收缩之后,文件就反而变大了。

我有几个问题请教下老师:

1.inplace相对于其他在线改表软件,多了MDL X锁.既然都是通过临时表/文件来做,为什么一开始要上MDL X锁?

2.gh-ost使用binlog来做同步,假设从position 1开始,先lock S前面1000条数据做cp,这时有事务对后面1000条数据做了修改或者插入。等cp后面这个1000条时,会把修改好的数据cp到临时表.最后又应用binlog,那么这相当于做了两次操作,请问这部分数据是怎么处理的?

3.online会把过程中对表的操作记录在一个(row log)中,那么中途这些DML事务,是怎么判定的commit?我做测试,中途这些事务都是成功的。但是有在做online DDL快完了,commit那个阶段,DDL报唯一键冲突,这又是什么原因造成的啊?我没有模拟出来这个例子

1. 生成临时表过程中,row log中新增的数据较多,导致表的行数变多。

2. 生成临时表过程中,row log中有部分插入和删除操作会产生“空洞”。

个人感觉,第一种情况,突然多了高于1%的数据,比较少见;但第二种情况,在某些业务中,经常出现。

truncate table 里面的 数据 不产生 binlog,无法恢复, 如果速度上面来讲 还是drop table 更快. 但对于 超大的table 做drop, truncate 时候也是很危险了,容易整个数据库 hang 住,因为要对 buffer pool 中对应的页面清除, 可以对ibd 文件做 ln 操作生成 ibd.hdlk 然后 rm -f ibd 最后 drop table 会很快

对经常delete 数据的表 用以前讲的 循环删除 方法,来删除 也是 不错的. 当然要根据情况做 碎片整理

老师请教个问题recreate出来应该是几乎全新的,analyze的必要性?

对于这种现象,老师给予的解决方法是重建表,就是将原表数据重新建立在一张表。同时在高版本Mysql的Innodb支持online操作,同时,老师解释了onplace和inplace的区别。

中途有两个礼拜没有跟上进度学习,很惭愧,接下来一月会尽快跟上老师的步伐。

MySQL各版本,对于add Index的处理方式是不同的,主要有三种:

(1)Copy Table方式

这是InnoDB最早支持的创建索引的方式。顾名思义,创建索引是通过临时表拷贝的方式实现的。

新建一个带有新索引的临时表,将原表数据全部拷贝到临时表,然后Rename,完成创建索引的操作。

这个方式创建索引,创建过程中,原表是可读的。但是会消耗一倍的存储空间。

(2)Inplace方式

这是原生MySQL 5.5,以及innodb_plugin中提供的创建索引的方式。所谓Inplace,也就是索引创建在原表上直接进行,不会拷贝临时表。相对于Copy Table方式,这是一个进步。

Inplace方式创建索引,创建过程中,原表同样可读的,但是不可写。

(3)Online方式

这是MySQL 5.6.7中提供的创建索引的方式。无论是Copy Table方式,还是Inplace方式,创建索引的过程中,原表只能允许读取,不可写。对应用有较大的限制,因此MySQL最新版本中,InnoDB支持了所谓的Online方式创建索引。

InnoDB的Online Add Index,首先是Inplace方式创建索引,无需使用临时表。在遍历聚簇索引,收集记录并插入到新索引的过程中,原表记录可修改。而修改的记录保存在Row Log中。当聚簇索引遍历完毕,并全部插入到新索引之后,重放Row Log中的记录修改,使得新索引与聚簇索引记录达到一致状态。

与Copy Table方式相比,Online Add Index采用的是Inplace方式,无需Copy Table,减少了空间开销;与此同时,Online Add Index只有在重放Row Log最后一个Block时锁表,减少了锁表的时间。

与Inplace方式相比,Online Add Index吸收了Inplace方式的优势,却减少了锁表的时间。